こんちわ、クロです🐈

昨今、『日本オワコン』と言われることが増えてきましたね…

バブルが弾けて、日本は30年に渡る低迷期に突入、デフレから脱却を掲げ、日々、政治家はよーわからん施策を講じるも、税金を無駄打ちするばかり…

全然成果が出ない(笑)

でも、これって政治家の無能はあるにしても、日本人がちゃんと勉強してないのが一番の原因だと思ったりしてます。

『他責はやめて、自責で行きましょう』ということで、今まで勉強をしてこなかったツケを今から払っていきたいと思います。

経済評論家でも、研究者でもないですが、自分なりに調べたことをアウトプットする場として活用します。

初回、まずは『GDPからみる日本の技術低下』について、考察していこうと思います!!

GDPとは

国内総生産GDP、これには『名目GDP』と『実質GDP』に2種類があります。

■名目GDP 一定期間内に国内で生み出された価値総額

■実質GDP 名目GDPから物価変動の影響を取り去ったもの

GDPが成長しない理由

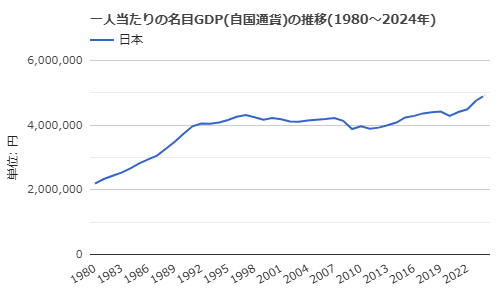

これは、過去44年間における、日本の名目GDP推移です。

1980~1990までの10年間は順調に成長、10年間で約2倍の成長率。

でも、ここでバブル崩壊、簡単に説明します。

1989年に株価が最高値を付けた後、金融システムが不安定化。

1990年3月に、総量規制が開始、株や土地などの資産が下落しはじめる。

1991年に小さな金融機関が破綻し始める、大都市圏を中心に地価が下落、キャピタルロスを抱える個人や企業が増加し、大手証券会社や銀行が相次ぎ倒産、資金調達困難になった企業も次々潰れ、低迷期突入。

このトリガーは、1985年に先進国5か国で行われたプラザ合意と言われている。

深刻なドル高改善を目的として開催されたが、結果、日本は円高となり輸出企業が大打撃を受ける。

段階的な金融緩和で金利が大幅に低下、企業や個人が融資が受けやすくなり、余剰金を株や土地に投資するようになる。

投機目的、相場変動を利用し、差額で儲ける短期的な売買が増え、不動産業者による地上げが横行。

企業も個人も金銭感覚バクっている状況で、株価下落、不良債権を抱えた銀行は融資に慎重になったり、倒産したりで、資金調達できず企業も倒産、その波が拡大したという流れです。

| 年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 256,076.00 | 274,615.80 | 288,612.90 | 301,844.10 | 319,663.60 | 340,395.30 | 357,276.20 | 373,273.10 | 400,566.90 | 428,994.10 |

| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |

| 461,295.00 | 491,418.80 | 504,161.30 | 504,497.80 | 510,916.20 | 521,613.60 | 535,562.00 | 543,545.30 | 536,497.40 | 528,069.90 |

| 年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

| 535,417.80 | 531,653.90 | 524,478.70 | 523,968.70 | 529,400.90 | 532,515.60 | 535,170.20 | 539,281.70 | 527,823.80 | 494,938.40 |

| 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 505,530.60 | 497,449.00 | 500,474.60 | 508,700.60 | 518,811.10 | 538,032.40 | 544,364.60 | 553,073.00 | 556,630.10 | 557,910.90 |

| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||

| 539,648.80 | 553,150.80 | 561,751.30 | 592,848.30 | 610,327.37 |

単位: 10億円

※数値はIMFによる2024年10月時点の推計

※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

1980~1991年までは約200~300億ペースで名目GDPが上昇、1992年は高度経済成長期のなごりで約130億上昇、バブル崩壊の影響が顕著に出てきたのは1993年からで、ほぼ成長のないまま2013年となる。

1995年 阪神淡路大震災

1997年 消費税引き上げ (3⇒5%)

1998年 平成大不況(戦後最悪の不況)

2008年 リーマンショック

2011年 東北大震災

2014年 消費税引き上げ (5⇒8%)

2019年 消費税引き上げ (8⇒10%)

約20年間はバブル崩壊のツケを払い続けていた感じ、そろそろ景気が上向いていくかなって段階で東北大震災が発生します、それ以降も次々に起きる災害、西日本豪雨だったり熊本地震だったり…

まぁ、何だかんだ言って消費税増税のせいでしょう(笑)

そして、コロナ襲来ですね。

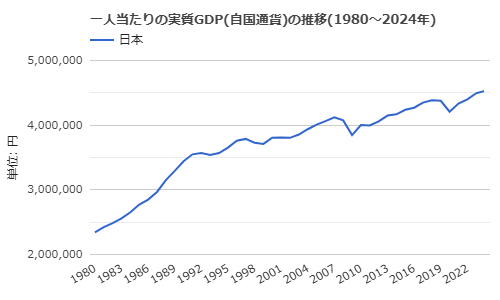

過去44年間における、日本の名目・実質GDP推移です。

物価変動を考慮した実質GDPは右肩上がり、1980年から現在に至るまでに約2倍の成長を遂げています。

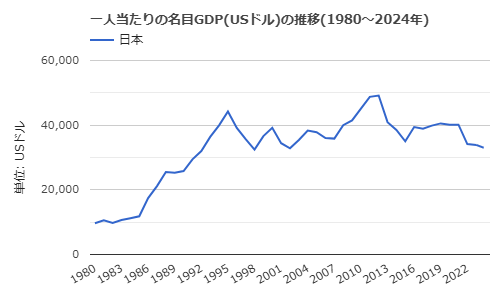

こちらはそのGDP(名目)をUSドルに置き換えたグラフになります。

このGDPというのは為替相場の影響を受けます、2020年以降、上方名目GDPグラフより、日本はデフレ脱却の兆しが見えてきましたが、通貨の単位を『円⇒USドル』に切り替えただけで、数値自体も下がってしまうのです…

つまり、実際は物やサービスの総額が増えていても、円安となり、通貨の価値が下がるとGDPまでも下がってしまう、逆に物やサービスの総額が減っていても、円高になれば数値を補えてしまう…

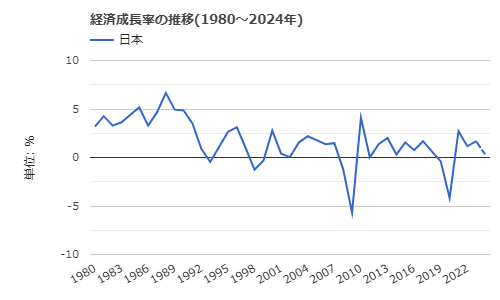

経済成長率 = (当年のGDP – 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100

こちらは、そんな実質GDPを基に算出された『経済成長率』となります。

2010年前後はリーマンショックや東北大震災、2020はコロナ襲来、ダメージを追いながらも瞬時にゼロ点には戻していっていますね、いつでも戻せる感がゲセナイ…

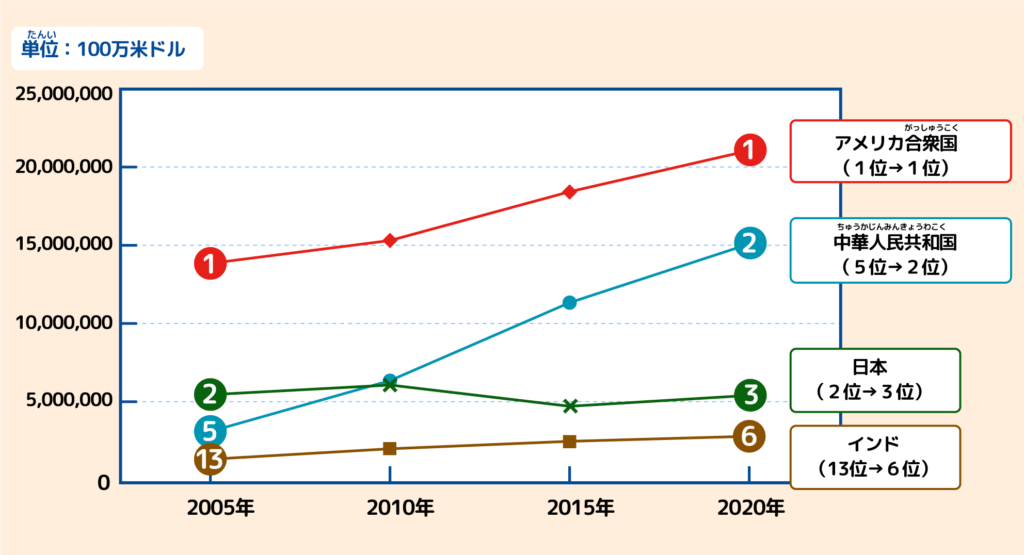

こちらは、世界上位GDP国の順位推移をあらわしています。

キッズ外務省から引っ張ってきましたので、情報不足な点はありますが、簡略化されて見やすいと思います。

日本は2010年以前はアメリカに次ぐ2位、それ以降は中国に抜かれ3位、グラフにはありませんが、2024年はドイツに抜かれてます、今後インドにも抜かれるでしょう…

でも、そもそも論なんですが、もう高度経済成長期は終わっているんですよね…

欲しいものはすぐ手に入るし、インフラも整って、トイレすら無茶苦茶キレイ、治安もすこぶる良く、国内の需要はほぼ満たしてるから、国民に欲が少ないんです。

市場が安定してしまえば、より成果の出る市場に移る、だから海外事業を邁進する企業が多い。

GDPは国内総生産だから、国内の数値を計るもので海外事業は考慮されていません、GDPはあらゆる情報と比較しながら、傾向を分析、今後に繋げるには効果的だとは思いますが、万能な指標として捉え『GDPだけで判断する』はナンセンスだと思います。

そもそも世界3位、4位、ふつうに誇らしいことだと思いませんか?

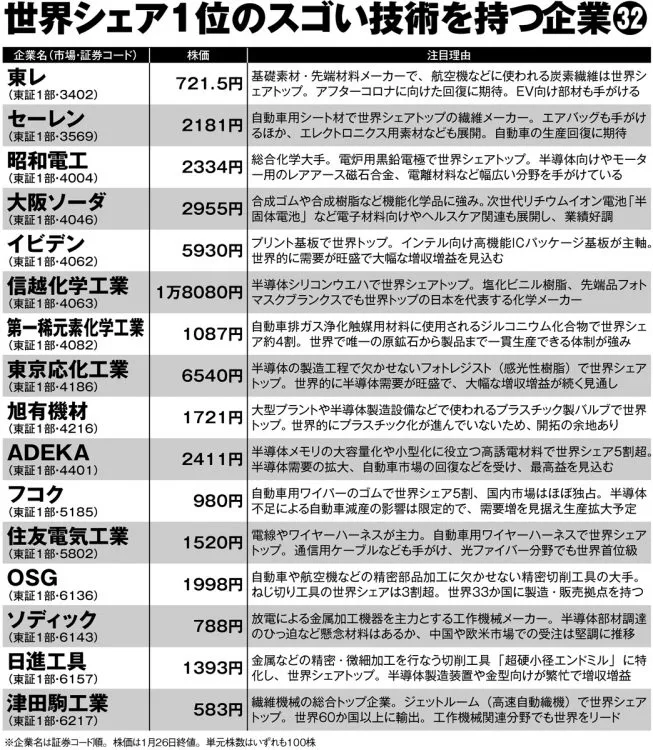

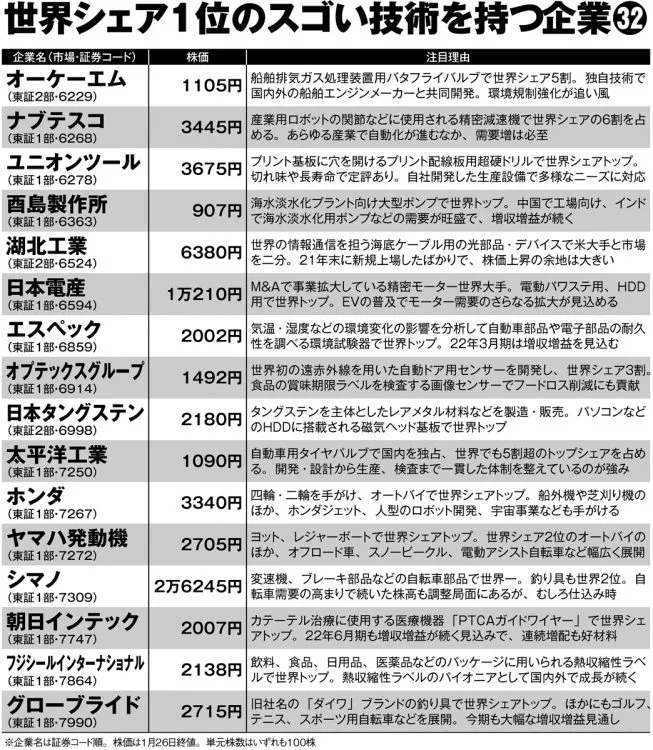

日本の『ものづくり』は現代でも最高峰

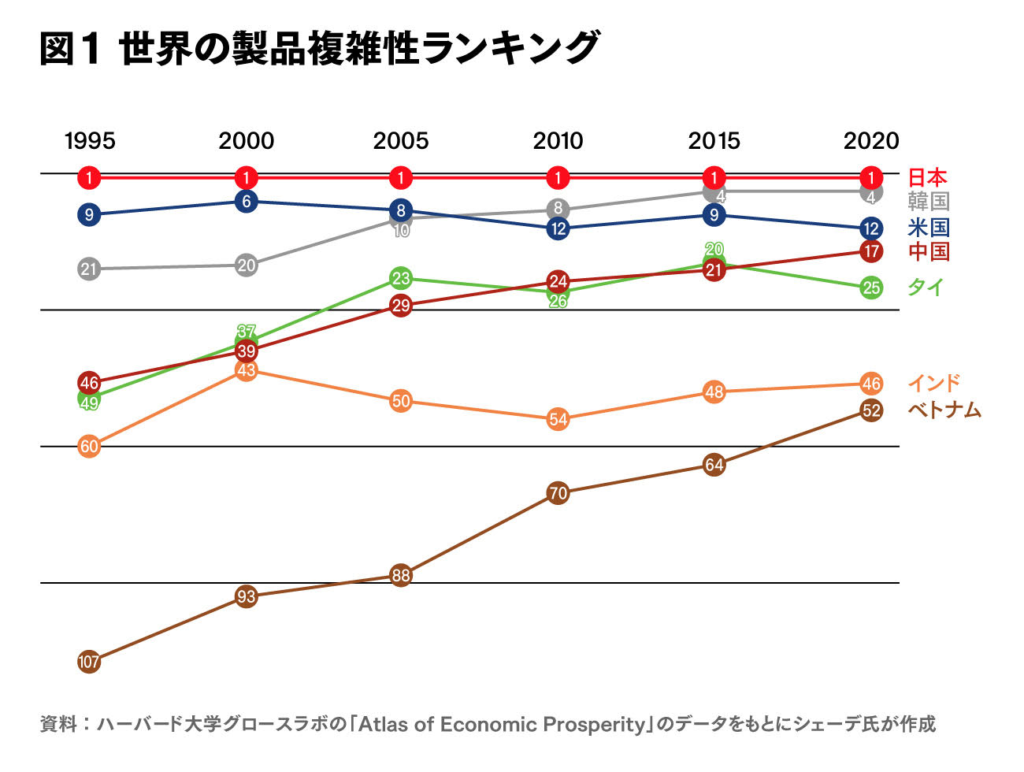

ハーバード大学が『世界の製品複雑性ランキング』というのを出しています。

これによれば、日本の技術は現代でも最高峰であることは想像できると思います。

現在でも、自動車はトヨタ、バイクはホンダ、エアコンはダイキン、カメラはキャノン、ゲーム機はソニーなど完成形で世界トップシェアを実現している企業もありますが、電化製品をひとまとめにして算出されてしまうデータでは日本は衰退してるようにみえても仕方ありません。

ですが、局地戦で考えるとある分野で世界トップシェアを担っている企業なんていっぱいありますよ。

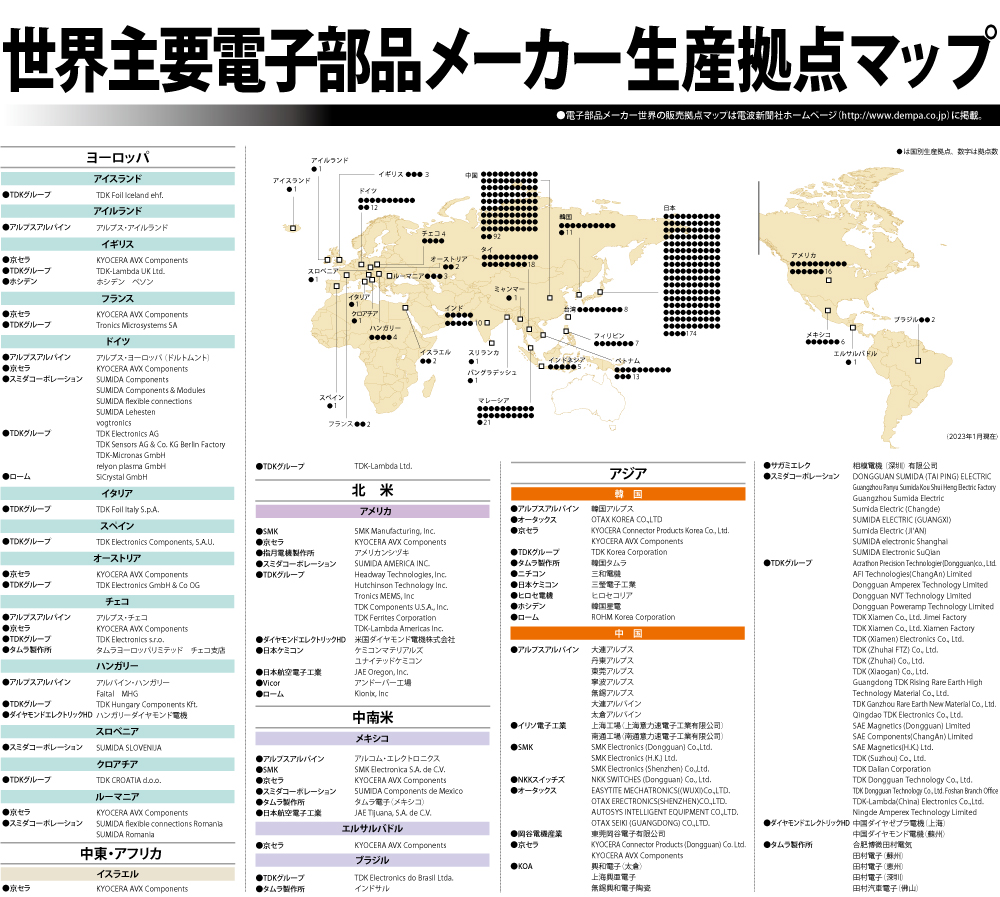

その中でも、現代では小型電子部品が、日の目を浴びるようになってきたと感じます。

あらゆる電化製品に必要不可欠な部品、その供給元となることが如何に素晴らしいことか、半導体では下火傾向になりましたが、コンデンサでは日本がトップです。

僕自身も一時期、村田製作所で積層セラミックコンデンサ作ってましたからね(笑)

懐かしいし、応援してます!!

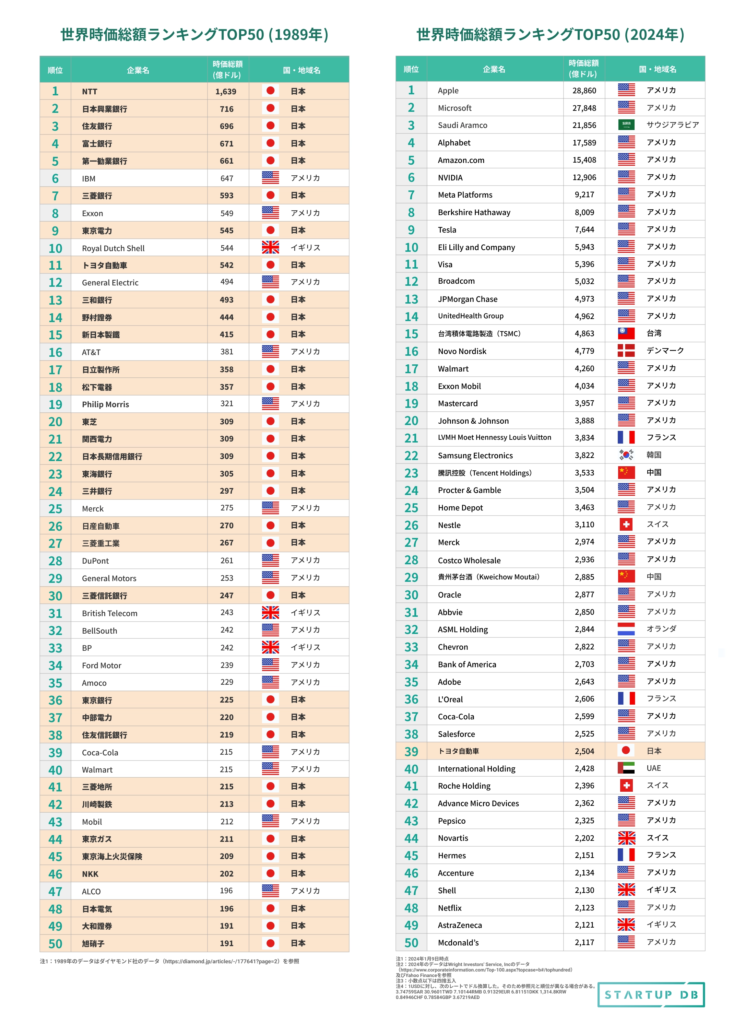

世界時価総額ランキング、多くの人がこれをネタに誤解しています。

昔は、世界的トップ企業32/50が日本企業でした。

確かに、昔は勢いがありました。

ですが、日本の強みはやはり有形なんです、無形ではない、フェローテクノロジーならばスピード感を重視するのも分かります、しかし、日本はディープテクノロジーを強みとしてるんです。

一つ一つミスなく正確に仕上げることが、スピード最大化を促す産業を得意としているのです。

【結論】日本の技術力は衰えていない

日本が「世界の工場」と言われる時代は終わりました。ただ、日本の技術力は衰えるどころか成長しています。家電製品が売れなくなったから、他国の製品が市場を脅かすようになったから、そんなものどうでもいい、日本のものづくりは「完成形づくり」を辞めたのです。

商品の基盤である電子小型部品や、商品を意図した形状に仕上げるための加工機器を作ることに尽力し、ものづくりではなく、ものづくりを成立させるための基盤作り始めた。

『商品』を作るよりも『商品を作る商品』をつくることにシフトチェンジした。

その『商品を作る商品』は、より複雑で難解な技術が必要となった、その技術が高度な機能を兼ね備えた商品を誕生させ、世界に広がり、新たな商品を誕生させた。

日本の技術は未だにものづくりの中心にある。

私たちはもっと日本に誇りを持たなければならない。

コメント